【環球時報記者 倪浩 環球時報駐韓國特派記者 莽九晨】編者的話:韓國政府針對數十種海淘產品的限制令在推出短短3天后便因強烈反對聲草草收場。愈發壯大的韓國“海淘大軍”的訴求,令韓國政府不得不加以認真考慮。但這番變動已經對中國跨境電商造成一定沖擊,他們在韓發展會迎來怎樣的新局面?

要禁止中國海淘?韓政府遭猛批

針對中國跨境電商產品查出“致癌”物質超標問題,韓國政府緊急出台的海淘限令在短短幾天內便引起大量消費者不滿。韓國《中央日報》20日報道稱,5月16日,韓政府發布《因跨境電商激增為加強消費者安全及提高企業競爭力的方案》,宣布包括兒童玩具、服裝等34個品類、電器、生活用品34個品類、生活化學產品12個品類在內的產品,如果沒有韓國國家統一認証(KC認証)標志將禁止海淘。但是由於該政策缺乏細則,圍繞禁止品類的范圍出現了混亂,再加上政策計劃從6月份開始便實行,導致消費者出現不滿。

韓國海淘幼兒用品的“媽媽論壇”消費群體等以侵害消費者選擇權為由,對該政策表示強烈反對。很多媽媽留言稱:“衣服能有什麼危險”“新政策是在讓我們花好幾倍的價格買本可以以低價海淘到的產品”、“政府不嘗試解決消費者海淘的根本原因——本土商品流通結構需要優化,而只是單純進行限制”等等。

隨著抗議之聲愈演愈烈,19日,韓國政府部門召開新聞發布會對海淘新規進行道歉和解釋,稱新政策“不是要全面禁止相關產品的海淘,也沒有對限制商品進行過相關研究”。韓國政府表示,海淘新政本意為限制進口已確認具有危害性的產品。韓國總統尹錫悅20日也為草率推進政策道歉,並表示“要加強政策事前研究,以防止類似情況再次發生。”

“在‘消費無國界時代’,重要的是確保競爭力而不是搞國家認証。”韓國《中央日報》21日發表評論稱,韓國政府對跨境電商實施海淘新規隻持續了三天便草草收場,針對阿裡速賣通、Temu等中國跨境電商的限制措施引發巨大爭議的原因在於妨礙消費者的選擇權和購物時效性。在消費無國界時代,這一政策無疑是“現代版鎖國主義”的體現,暴露了韓國政府政策脫離現實的亂象。

盡管韓國政府針對中國跨境電商平台的海淘新規草草收場,但仍對中國電商造成了一定沖擊。韓國《亞洲日報》20日報道稱,正在韓國迅速擴張的中國跨境電商平台阿裡巴巴旗下的全球速賣通(AliExpress)和拼多多旗下的Temu在經歷此次海淘新政風波后,在韓國的銷售額受到一定沖擊。

報道稱,韓國最大信用卡公司BC信用卡對今年4月在中國跨境電商結算的數據的分析結果顯示,銷售數據環比劇減40.2%。以去年10月在中國跨境電商上的銷售數據定義為100為基准,今年1月和3月,銷售數據分別激增至153.7和238.8,4月份回落至142.9。銷售數據的減少在低價結算金額上尤為明顯,而這恰恰是中國跨境電商商品的主流價格區間。結算金額不滿5000韓元(1000韓元約合5.27元人民幣)的總銷售額環比減少55.2%,5000韓元至1萬韓元的總銷售額環比減少42%,1萬韓元以上3萬韓元以下的總銷售額減少35.2%。

海淘浪潮“不可抗拒” 影響韓國政策

根據韓國統計廳最新發布的數據,今年一季度,韓國海淘規模為1.65萬億韓元,其中9384億韓元來自中國,同比大增53.9%,且佔比高達57%,創下歷史新高。與此同時,中國跨境電商平台在韓國擴張迅速,阿裡速賣通已成長為韓國第二大電商平台,Temu也上升到第四位。《中央日報》稱,許多韓國民眾在接觸到中國的跨境電商后,便成了持續使用者。今年第一季度,韓國海淘額度達到16476億韓元的新高,海淘已經成為一股不可抗拒的潮流。

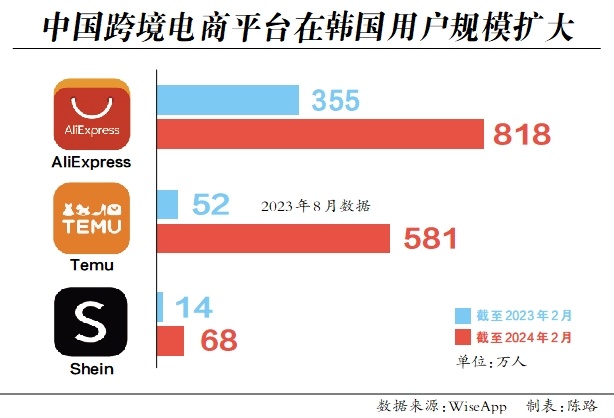

中國跨境電商平台在韓用戶規模擴大

中國跨境電商專家、百聯咨詢創始人庄帥22日告訴《環球時報》記者,迫使韓國政府改變海淘新規的直接原因是來自韓國民眾的強烈反對,這背后是中國跨境電商平台上品類豐富、價格合適的各種“中國制造”對韓國民眾的吸引力。“在商品本身的競爭力之外,中國跨境電商的運營能力、創新能力、物流體系和運送效率也在全球位於前列。質優價廉的中國商品結合跨境電商平台,正贏得越來越多韓國消費者的青睞。”

在韓國從事中國戶外用品代理的徐先生22日告訴《環球時報》記者,韓國人在跨境電商平台上的消費主要集中在一些小商品,“韓國人比較在乎售后問題,所以對於金額較高的商品,他們會選擇從代理商的渠道購買,而代理商一般會開設官方網店,這同中國跨境電商平台並不形成直接競爭。可以說在小商品領域,中國跨境電商優勢比較明顯。”在徐先生看來,以往韓國人對於中國商品還存在價格便宜但質量不佳的印象。但現階段來看,韓國消費者對於中國制造的商品質量不良的固有印象已經被改變。

根據韓國統計廳公布的數據,2023年中國首次超越美國,成為韓國最大跨境電商進口來源國。2023年韓國源自中國的跨境電商進口額為3.28萬億韓元,同比激增121.2%,佔韓國整體跨境電商進口總額的48%。而同一時期,來自美國的跨境電商進口額為1.85萬億韓元,同比下降7.3%。

跨境電商行業分析師李成東22日在接受《環球時報》記者採訪時表示,韓國經濟近年來一直比較疲軟,物價上漲導致民眾消費能力下降,通過海淘選擇中國商品無疑將大大緩解他們的經濟壓力。韓國開發研究院發布的《5月經濟動向》顯示,盡管在出口的帶動下韓國經濟不景氣局面得到改善,但內需依然低迷。

中國跨境電商的快速入局,也在刺激韓國電商產業不斷發展。有著“韓國亞馬遜”之稱的韓國本土電商Coupang近年來迅速擴張。根據其發布的《2023年Coupang影響報告》,2023年Coupang平台賣家數量突破20萬大關,年度交易額超過9萬億韓元。來自福布斯韓國聯合大數據平台IGAWorks的分析認為,在韓國電商市場,阿裡速賣通和Coupang擁有250萬名交叉用戶。

中國電商的風險尚未解除?

盡管此次韓國政府的海淘新規在輿論壓力下暫時收場,但有許多聲音認為,韓國針對海外跨境平台加強審查的趨勢未來還將持續。據韓聯社21日報道,韓國政府仍有進一步加大對海淘產品的檢查和管理力度的計劃,政府各部門將針對“存在安全隱患、購買量劇增的海淘產品”進行產品質量檢查。據韓國官方相關負責人介紹,政府最近著手重整海淘產品監管對策,並決定先從產品質檢入手,系統性地開展海淘產品監管工作。

網經社電子商務研究中心特約研究員、德恆律師事務所合伙人呂友臣22日告訴《環球時報》記者,對進口商品進行檢驗檢疫是各國普遍的做法,但在實踐中與一般貿易方式的進口產品相比,對跨境電商入境的商品的檢驗一般比較寬鬆。他認為,衡量韓國未來是否有意針對中國商品而採取技術性限制措施,要看韓國的安全檢驗是針對中國的還是一視同仁。

韓國《東亞日報》報道稱,根據韓國目前的規定,為了方便個人用戶,通過網絡平台購買的海外物品在150美元以下時,無需繳納關稅就可以帶入國內。《中央日報》援引韓國電商業界相關人士表示,“目前完全沒有能制衡中國跨境電商平台的手段”,“應該通過修改《流通產業發展法》等制定中國電商平台的應對措施”。

呂友臣認為,跨境電商往往採用郵政小包的形式進口,對這種貿易方式,一些國家在一定限額下採取無關稅的政策。假如韓國未來計劃限制中國海淘,能採取的手段或是修改對目前郵政小包的關稅政策。

在李成東看來,韓國海淘新規涉及到的80類商品都是日常生活用品范疇內,並不涉及戰略性競爭行業,韓國短期內採取限制措施的可能性不大。李成東表示:“目前來看,針對跨境電商商品進行安全檢驗檢疫仍是韓國目前措施不多的選擇。雖然這是一種通用的國際做法,但在實際執法中仍有可能出現限制中國商品的傾向性。比如,採用更加嚴格的標准,或者人為增加對中國商品的檢查數量和檢查頻次等。”

《中央日報》在評論中表示,面對中國跨境電商,韓國需要的不是臨時政策等權宜之計,而是加強國內流通產業和產品競爭力的根本性、綜合性應對戰略。為此,應放寬禁止大型超市凌晨配送和實體店營業時間限制和義務停業等各種限制。

評論還認為,對於中國跨境電商平台,政府也應採用與對待韓國國內企業相同的尺度。還應制定支持韓國本土物流企業和中小制造企業的培育政策。

來源:環球時報